如歌的岁月

路则省

1950年,顺着人生的新开局,我手提行李,兴致勃勃地来到天津河北师院报到入学,在此见证和享受了这段历史风情。河北师范学院,上上下下都像看待宝库一样地珍重她。大家铆足了劲,不足两年就聚拢了二三十位教授,重头资深学者胡毅、逻辑学家温公颐、著名音乐家蒋风之、武术大师张文广……还有一批解放初从欧美回国的腾大椿、王培祚、葛以德、江涛声等。学校招聘的诸公,主体是教授,占到老师队伍的多一半,连学校幼儿园园长都由留美教育学副教授担当。学校规模虽说不大,但梧桐树上落着凤凰,影响所及,名声崛起。

不过教授们的穿着并不起眼,西装革履,吊带装,皮大氅之类早已压在箱底。大概是上行下效吧,多数人都换成布质灰色中山装,或者冷穿棉袍热穿兰布大褂。音韵学家赵荫棠(同光)到过老解放区,一直穿着引以为荣的“八路”粗布中山装。最苦的是住处。学校刚刚改建,教职工宿舍少得可怜,来自山南海北的教师,每户只能分得一间房。修辞学家张弓教授,一家挤在一间10平米的学生宿舍,床上地上摆满了书,来人无处下脚,可他摆着手说:“天地间,安为贵。”这些教授原本住的不是四合院就是小洋楼。在校外有家者,也再没有人“坐包月”了,远的乘有轨,近的安步以当车。包括院领导,概无例外。

当时教学质量如何?那时还没有教学改革一说,苏联的东西也尚未传过来,旧的一套自是不能再固守,真是摸着石头过河。摸到的第一块石头就是开设政治课。这可是诸君都没有碰过的,只好由仅有的一位新牌教授章一之承担。他毕业于清华,一二·九运动中,是游行大军直冲西直门的先锋,之后在解放区多年从事党的理论工作,不但拥有革命政治理论功底,讲话也激情满怀,铿锵有力,听者颇有摄神夺魄之感。政治课采取年级上大课方式,取精而简论。再加上定期的国内外形势报告,受到学生热烈欢迎。学生去听课,朝圣般云涌,听后表现出大彻大悟般光景,快慰地交口称誉。因为工作头绪太多,章先生常常在小饭店简单就餐,来不及了就买块大饼卷熏肉,边走边吃,遇到熟人就把油乎乎的烙饼往口袋里一塞,哪顾得上什么斯文。

专业课怎么个上法呢?以中文系而论,真的无章可循,自然曲折与失败在所难免。张弓教授除了开设《语法与修辞》,出于专业需要,硬是请缨新开《文学批评》。整日往新华书店跑,凡新出版的文艺书籍必购。只因时间过急,缺少殚精竭虑地研悟,新课没有成功。赵荫棠教授得知北京大学开设了《中国新文学史》,不甘落后,写了个提纲就上台了,章节往黑板上一亮就开讲。因为文艺界的事他亲历很多,谈起来一发不可收。讲到复古派林纾(林琴南)通过小说《荆生》、《妖梦》影射、谩骂新文化运动领导人陈独秀、胡适、钱玄同,顺便就侃起金心异(钱玄同)是他的老师,进而又引出章太炎是钱玄同的老师,牵动荷花带动藕。又谈起鲁迅先生的杂文《关于太炎先生二三事》,还把文中所引章太炎狱中赠邹容一诗背诵了一番。听完赵先生的课,学生们感觉“开胃不解饿”,先生甚是不安,毫不犹豫地把北京大学王瑶教授请来,讲《中国新文学史》编写过程。又把北京大学魏建功请来,讲《语言学》。此后,学生们十分敬重赵先生。第一,不计个人名位,育生而忘我;第二,学校不设招待费,请人全部开销由赵先生自付,爱生而慷慨。

解放初期,河北师院的大学生们,与其他高校无异,多来自城市。从家境看,只要能供的起一个大学生,日子就太差不了。高门大户的贵府小姐或少爷绝不鲜见。虽然女同学多梳着大辫子、小辫子,但衣不求华,脂粉不施,列宁服也好,素色旗袍也好,尽显素雅身段。同学间你追我赶,政治热情甚高,还特别看重公益劳动。有位女同学,每当食堂快开饭的时候,她就早些赶到。一碗一碗地把粥或汤给大家盛好。餐后也要迟一些离开,帮厨工收走碗筷。一天,班里几个同学起着哄到她家作客,进得院门,就听见几个男女仆人先后唤她“大小姐回来啦!”只见她满脸通红,羞愧难当。后来还在小组会上为这事作了检讨。从那以后,她尽量少回家,连寒暑假都住在学校,远离优渥,决意摆脱剥削阶级家庭的影响。那时大学生的心怀,就是这样地变化着,提升着。

当时的新书有两大类,一是革命理论,一是进步文学作品。大家拥卷而读,如醉如痴,从激情到笃定,每每生发出不可言状的力量与欢喜,流传最广的一本政治理论书是艾思奇写的《大众哲学》。一次我去图书馆借阅老舍的小说《老张的哲学》,无奈老馆员认准它不是一本好书,力推《大众哲学》,说这本书的观点才是最新的呢。逗的在场人笑成一团。革命文学作品琳琅满目,赵树理的《李有才板话》、《小二黑结婚》,孔厥、袁静的《新儿女英雄传》;苏联法捷耶夫的《青年近卫军》,奥斯特罗夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》等。大学生没有不读的。书里的英雄形象,特别是保尔·柯察金,强势造就着学生革命的人生观和价值观,影响无比深远。保尔关于宝贵的生命应该如何度过的名言,很快成为追求进步学生的座右铭,大多能背诵如流。

抗美援朝是一场轰轰烈烈的国际壮举。在祖国最需要的时刻,能否投笔从戎,对于大学生,确实是一次重大考验。整个校园都被浓厚的凛然正气所覆盖,爱国主义与国际主义情怀的一路攀升,报名参加军干校,是抗美援朝参军的第一步。同学们你争我比,激情汹涌,家庭阻力,怯懦心态,随着思想认识的加深,都被融化到志不可移,枕戈待旦之中。到了最后阶段,全校报名人数占到在校学生的97%,居天津高校之首。“文革”期间因坚守真理,被“四人帮”残害致死的革命烈士张志新,就是这时候从河北师院教育系参加军干校走向革命岗位的。每当回忆起报名参军时茶饭无心,彻夜难眠、慷慨陈词、据理力争的情态和场面;宣布批准名单时锣鼓齐鸣,群情激昂的欢乐;特别是欢送入伍时,一介书生戴着大红花,被同学们高高架起的盛况,我依然兴奋不已。青春年华的英发气势,第一次展示了新中国大学生发愤图强,准备为国捐躯的胸怀。

河北师院人气这么旺,是与这里的党组织分不开的。1949年学院才成立了党总支。我入学的时候,三四年级有一小批党员,大家敬慕地称呼他们是“从地下爬出来的。”一年级只有我们四个党员,数量虽少,却做到以一当十。其中最关键的是仰赖于中国共产党无可比拟的威望,还有人民群众对于党员的信任与敬重。党员们除了光荣感、使命感更强,唯恐自己的表现不到位,影响到党的工作,有损于党的形象。而且身边鱼水般的群体对你的期许,也着实沉甸甸的。在如此的心境下,党员们对于党组织交给的任务自然极用心思。较着劲地干,个个独当一面,特别是学生工作,没有班主任,更没有政治辅导员,学生党员的课余时间几乎全部交给社会工作。发展团员,培养党的积极分子,团结教育广大同学,都成了行家里手,也确实捂暖了不少同学的心,与党恒久相随。那推诚相与之快,党组织的首肯,也令人累而不疲。随之,学生党员也逐渐成熟起来。

当然也发生过强对流天气。因为不少人连搞恋爱的事都愿意听听党员的意见,于是本人就真地干涉起来,说那位女同学思想不够开展,男同学一听,立马要分手,闹出寻死觅活的大波。事情当然以收回成命告终。这才叫少不更事呢。

1953年,主持日常工作的校级领导只有章一之、胡毅两位副院长,可谓精兵简政。那时我已被当成半个脱产干部使唤了,每当派差去胡院长那里,章院长必定提醒:“要细心倾听并记下他的意见,”还自言自语:“要办的事太多,他的身体可别吃不消哇!”而胡院长呢,论学问,讲资历,在知识界名声赫赫,但从不气傲。我最佩服他是《毛泽东选集》英文版编译委员,也是我接触的民主党派第一人。为了学校的扩建,他文才武用,挑起基建大任,还顺脚把人事工作也办妥。章胡搭当,分工不分家,政通人和哩!

朱星先生是一位政治觉悟过硬的共产党员,又是一位博学的语言学家,著书近二十部,《周易解放》一书,被郭沫若先生赞为:“新颖可喜。”朱先生勤奋是出了名的,通宵达旦是其最乐。乘车、饮茶、以及各项活动的等候时间,他都要抓紧思考什么。我亲眼见过他把灵感写于手掌,惜时如金。可做起群众工作来,从未有过半点惜时难色。那么多同仁、学子与他热络往来,尽见友好关系。我师从朱先生,他劝慰说:“谁让咱们都是共产党员呢!”“师生们希求知遇,回报国家的愿望是强烈的。难得大家信赖我们。”如此容纳百川的心怀,为党的群众工作竖起一面旗帜。

中文系主任温公颐教授得了重症,危在旦夕,朱星同志心急如焚,一面向天津市领导开口,一面借助朋友关系轮番求助,还调动本系“老资格”们献计献策,连与温先生交往不频的朱以书教授也动员来医院谋划,他命我有情况及时通告。总算求得天津市总医院院长朱宪彝与诸名医会诊,但结果是:“准备后事吧,最迟今夜12点左右。”朱以书先生从后排挤上来说:“能不能转北京抢救?”回答:“莫斯科也救不了他!”众人一筹莫展。还是朱以书先生发问:“能不能找个中医看看?”朱宪彝看了看这位执着的面孔,点了点头:“给陆观虎打个电话。”著名中医陆观虎急促而至,诊后说:“能治,跟我取药去。”朱以书教授一句话,让温公颐教授多活了40年!

新中国起步的那几年,河北师院虽然只是历史长河中一段耀眼的浪花,但却承载着深厚的文化底蕴,展示着崭新的人文精神,记录着大时代的变迁,放射着一种独特又圣洁的光芒。重新感受她,也算是再来一次收割。陈年佳酿,历久弥香。往事并不如烟!

]

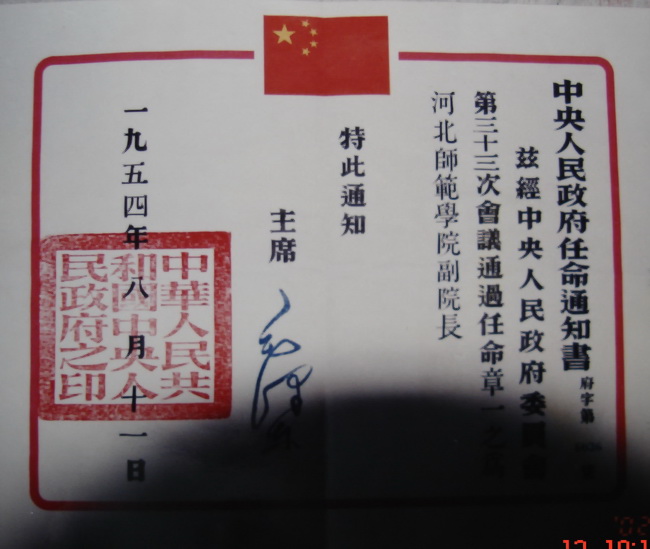

毛泽东主席颁发的章一之副院长任命书

版权所有©2013河北师范大学校友会 冀ICP备18011017号-3

技术支持:载驰科技